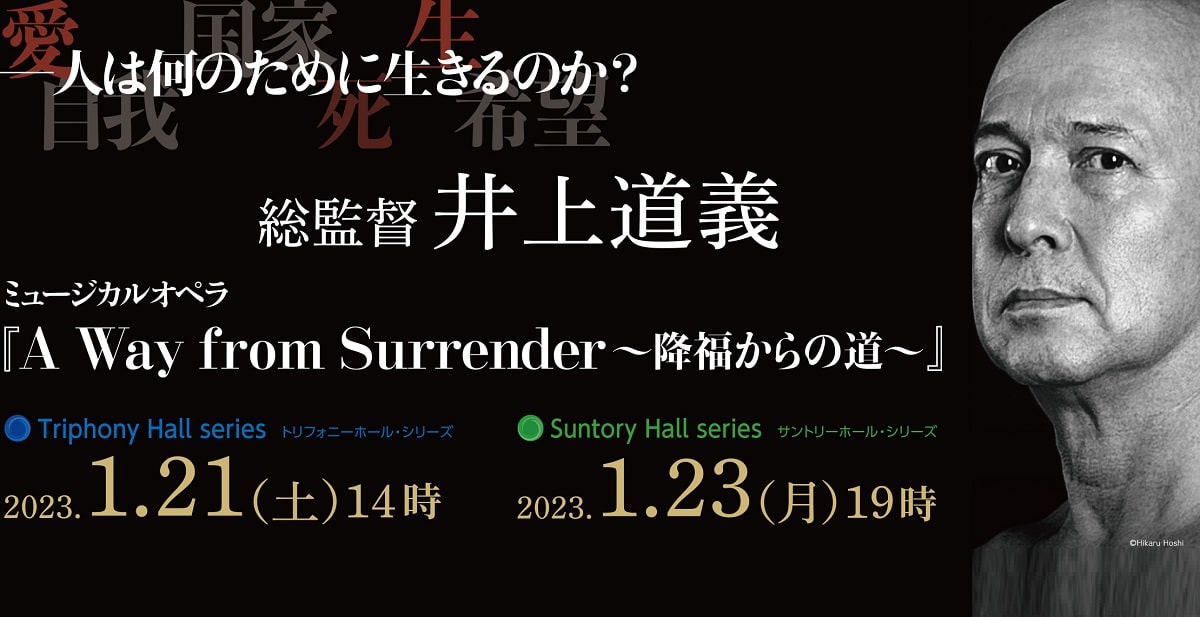

井上道義作曲のミュージカルオペラ『A Way from Surrender〜降福からの道〜』世界初演

世界的な指揮者でもある井上道義が、太平洋戦争を挟んだ激動の時代を生きた両親の人生と自身のルーツを基に、10年の歳月を要して書き上げた自伝的オペラ。

井上道義と度々協演しているコロンえりかがここでも重要な役を演じている。

コロンえりかは、聖心女子大学・大学院で教育学を学んだ後、英国王立音楽院を優秀賞で卒業。同年ウィグモアホールデビュー。

モーツァルト・フェスティバル(ブリュッセル)、宗教音楽祭(フィレンツェ)、日英国交150年記念メサイア(ロンドン) でソリストを務めるなどオラトリオの分野に力を注ぐ。

代表曲は、父エリック・コロンが平和への願いを込めて作曲した「被爆のマリアに捧げる讃歌」。

東日本大震災以降、エル・システマジャパンの立ち上げから、ホワイトハンドコー ラス設立にも携わり、耳の聞こえない子どもを含む様々な障害を持つ子どもたちに音楽を教えている。現在エルシステマ・コネクト代表理事、ホワイトハンドコーラス NIPPONの芸術監督を務めている。セイコウ・イシカワ駐日ベネズエラ大使の夫人でもある。

1月21日(土)午後2時から

すみだトリフォニーホール公演:ミュージカルオペラ(オペラ形式)

1月23日(月)午後7時から

サントリーホール公演:演奏会形式

詳細は:https://www.njp.or.jp/concerts/230121 または オフィシャルFacebook

総監督(指揮/脚本/作曲/演出/振付)井上道義

タロー(テノール):工藤和真

正義(バリトン):大西宇宙

みちこ(リリック・ソプラノ):小林沙羅

マミ(ソプラノ):宮地江奈

エミ(メゾ・ソプラノ):鳥谷尚子

ピナ(ソプラノ):コロンえりか

アンサンブル

- 鳥の声1/久美(ソプラノ):中川郁文

- 鳥の声2/由利(ソプラノ):太田小百

- 領事夫人(メゾ・ソプラノ):蛭牟田実里

- ボテロ(メゾ・ソプラノ):芦田 琴

- 絵の具の声/藤原(テノール):斎木智弥

- 仁木(テノール):渡辺正親

- 山田(バリトン):今井 学

- 中村(バリトン):高橋宏典

- ゲリロ(バリトン):山田大智

- セイギスカン(バス):仲田尋一

- 額縁の声(バッソプロフォンド):石塚 勇

- 少年タロー:茂木鈴太

- 米軍救護班(ダンス):ユリィ・セレゼン

- 朗読:大山大輔

- 4役アンダー:藤井玲南