Bill Hersey’s Partyline December 1st, 2000

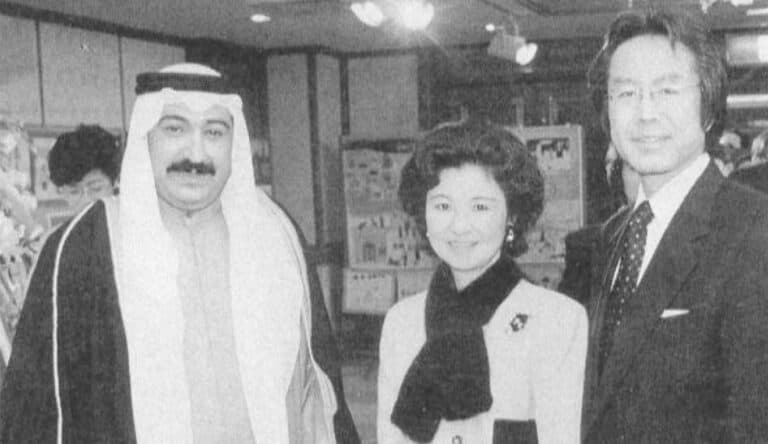

PEOPLE On Monday, Nov. 13, renown designer Hanae Mori presented her Spring-Summer Pret-a-Couture Collection at the Hanae Mori Building on Omote Sando….

PEOPLE On Monday, Nov. 13, renown designer Hanae Mori presented her Spring-Summer Pret-a-Couture Collection at the Hanae Mori Building on Omote Sando….

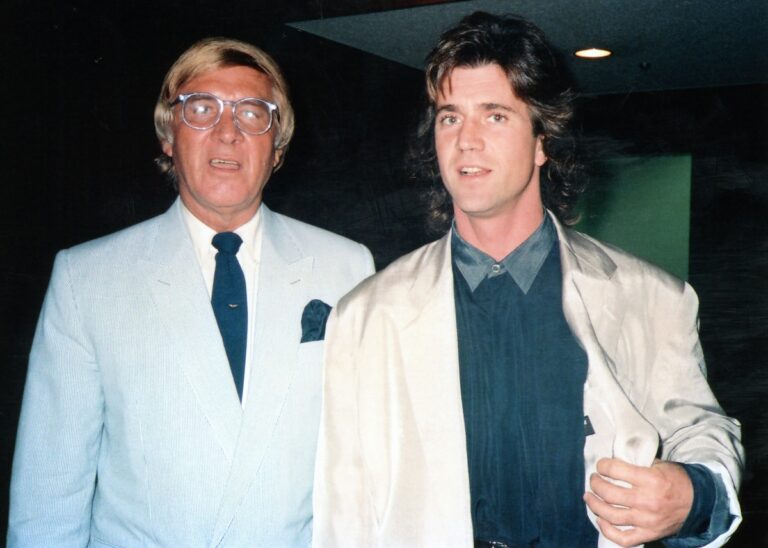

PEOPLE My thanks to 20th Century Fox man-in-Japan Geoff Bossiere for allowing me to take Yuki Kano of Continental Airlines to the…

PEOPLE Happy to read that long-time friend and noted Filipino designer Petoy Moreno was just presented with yet another special award, The…

PEOPLE Earlier this summer, i had the privilege and pleasure of going to Berlin for the grand opening of the Sony Centre…

PEOPLE My thanks to long time friend, New York City (U.N.) lawyer Chris Lynn, for the videotape of the Broadway musical “Victor,…

Konishiki is on the cover of its fifth anniversary magazine and is looking good. From time to time, when I’m standing in…

PEOPLE Thanks to Chi Chan Plessner, I was able to spend a couple of laid-back hours with one of Tokyo’s best liked…

The big party to open the futuristic Sony Center in Berlin on June 14 was special and spectacular. As part of the…

Friends gathered where the elite meet, the Tableaux restaurant in Daikanyama, to help Eddie Quinlan celebrate his birthday. Eddie’s been maitre d’…

Always pleasantly surprised when I see those people out there so happy and willing to help each other. Elaine Stolz answered my…

I got back to Tokyo on Apr. 26 in time for the concert by multi Grammy-winning Carlos Santana and his group. The…

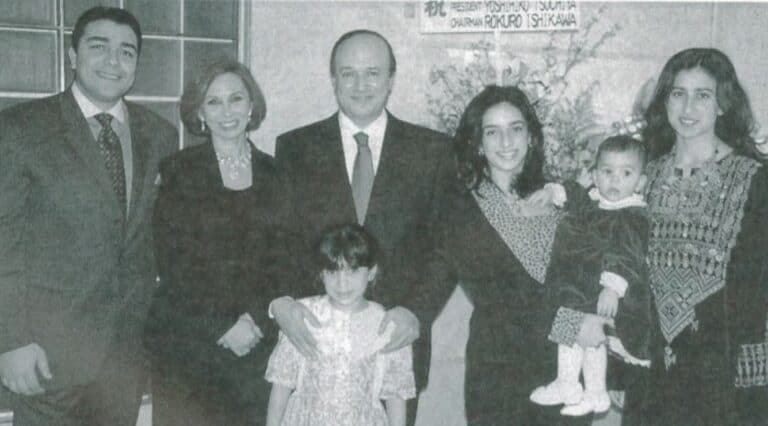

PEOPLE Richard W. Mueller, director of Northfield Mount Hermon, one of the world’s most prestigious prep schools, was in town recently with…

PEOPLE Congratulations to Barry Spence and his wife Judith Curtis on the birth of their daughter Sophia Margaret Aiko Spence, at 7:21…

PEOPLE My thanks to 20th Century Fox Japan General Manager Geoffrey Boissiere who made it possible for me to invite Thai Ambassador…

A big bunch of birthdays the last month or so. Sony Chairman Norio Ohga celebrated his on Jan. 29, Chichan Plessner hers…

Sorry I couldn’t get to the press conference for noted director Tim Burton and his actress girlfriend (wife?) Lisa Mari. The loving…

After two years in Japan, and 22 years with Club Med, Managing Director Japan Guiseppe Grimani has decided “to take a break.”…

I got to know Harumi (Hopey) Yamamoto at the Lex where she would drop by from time to time. The “one of…

Congratulations to Alitalia’s Romano Mazzucco, recently decorated by the Italian government. The award was presented by Italian Ambassador Gabriele Menegatti at the…

Here we are into July and, for us Americans, the July 4th Independence Day is something very special. It sure brings back…

After living here more years than I care to admit (actually about 20) I’m amazed at the sudden interest in providing all…