Interview with Serbian Ambassador to Japan Aleksandra Kovač

Serbia, now a candidate country for the European Union membership, is well known for its palaces, fortresses, and excelling in tennis and…

Serbia, now a candidate country for the European Union membership, is well known for its palaces, fortresses, and excelling in tennis and…

The Atsugi City Museum is a new museum that was opened with the goal of enabling Atsugi citizens and visitors from outside…

The world of world-famous masterpieces that you want to take your time to see displayed at the Otsuka Museum of Art The…

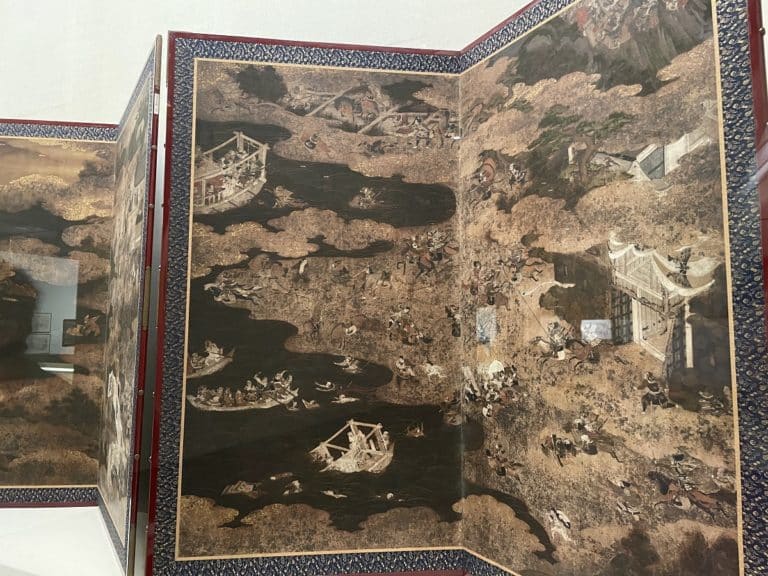

Revived Kawasaki Museum of Art – An invitation to the beauty preserved and handed down by Shozo Kawasaki is currently being held…

On September 30th, 2022 in the auditorium of the Embassy of Peru, was held a Peruvian seminar, “Economy and Business Opportunities,” in…

Japan and Kuwait can be described not only as two nations with strong strategic goals, but also as very good friends. A…

The Kagawa Prefectural Museum’s “Special Exhibition” – The Power of Setouchi Revealed Through Its Scenery: The Resonance of Nature, History and People…

Nobuyuki Matsuhisa (73) was born in Saitama, Japan, in 1949. He’s widely regarded as the best chef in the world. His fusion…

25th anniversary photographic exhibition “Nippon – Japan Through Diplomats’ Eyes” How do foreigners see Japan? That’s a big concern. There are times…

Interview with His Excellency Aurelijus Zykas, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Lithuania to Japan. The new ambassador is an…

Message from the Ambassador of Jamaica to Japan: I am delighted that Japan will welcome Monty Alexander from 23–25 October 2022 at…

The Story of Reading and Music is back with its second concert after receiving favourable reception for their first performance. Sawako Agawa…

Violin recital by Tsugio Tokunaga with Kazune Shimizu Concert details: [Date and time] Saturday, October 29, 2022 13:15 open / 14:00 start[Venue]…

Special seminar held by the Indonesian Ladies Association of the Embassy of Indonesia in Japan. Indonesia and Japan have a variety of…

The Hungarian Festival 2021 held at Karajan Square in Ark Hills last year was very popular. It will be held with more…

When I was an exchange student, I was called “Sabyan.” I convey the charm of Kazakhstan with perfect Japanese and business sense….

Jamaica is celebrating its 60th anniversary of independence this year. As part of this, H. E. Ms. Shorna-Kay M. Richards, Ambassador of…

The connections between Jamaica and Japan are really deep and long. One of them is the connection that has been made with…

On September 13, the 212th Anniversary Reception of the Mexican War of Independence was held at the Mexican Embassy in Japan. In…

![[Tokyo Flashback] Robert De Niro and Martin Scorsese in Tokyo for Raging Bull](https://hersey.jp/wp-content/uploads/2022/09/BHP2X103-2-768x546.jpg)

During Oscar-winning actor Robert De Niro’s short stay in Tokyo (he was here to promote his latest film, “Raging Bull” for United…

Held a charity bazaar by the Embassies of Latin America and the Caribbean in Japan A fun bazaar will be held by…