Thank you and Farewell to the Greek Ambassador and his Spouse

After completing the term of Greek Ambassador and his Spouse, H.E. Mr. Constantin Cakioussis, the Greek Ambassador to Japan, and Mrs. Ioanna…

After completing the term of Greek Ambassador and his Spouse, H.E. Mr. Constantin Cakioussis, the Greek Ambassador to Japan, and Mrs. Ioanna…

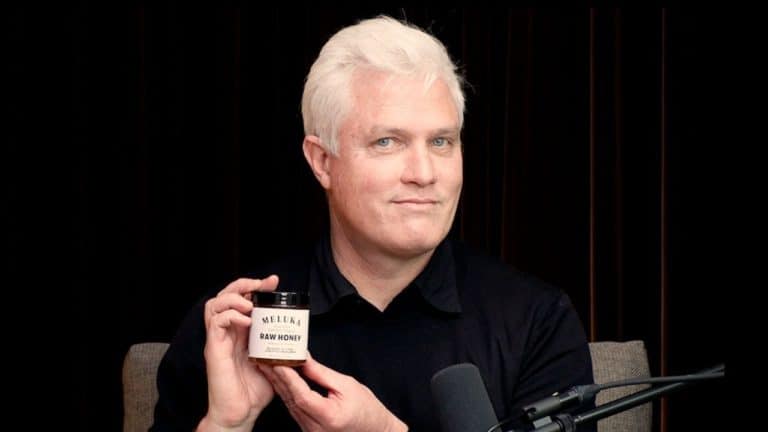

Robert McGuinness was born in Papua New Guinea to an Australian military officer and an Australian nurse. He moved around the world…

A bridge between Latin America and the Caribbean countries and Japan The Japan Association for Promotion of Latin America and the Caribbean(JAPOLAC)…

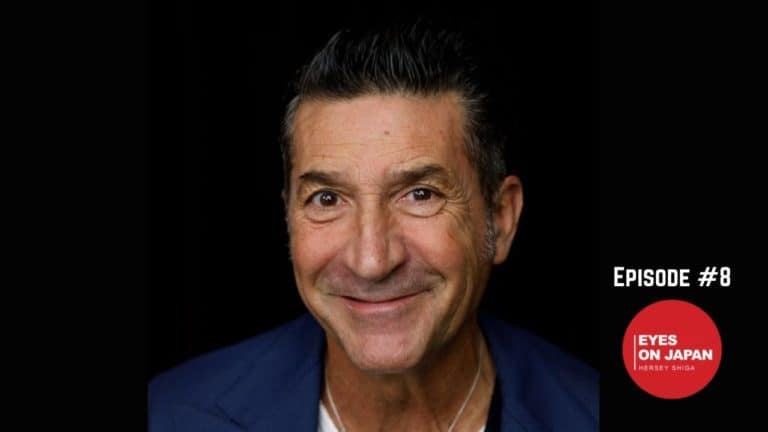

Girolamo Panzetta is an Italian celebrity living and working in Japan. He came to Japan 23 years ago with his father and…

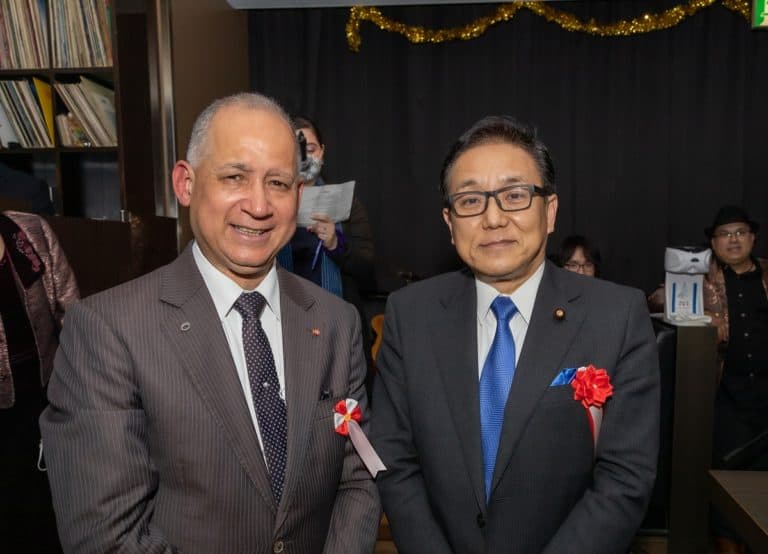

In this insightful talk with the Greek Ambassador to Japan, Constantin Cakioussis, we learn about the highlights of his time in Japan,…

Today’s guest is the famed entertainer Steven Haynes. Steven Haynes was born in San Francisco, USA and came to Japan during the…

We sat down with Helph Monod Honorat, Ambassador of the Republic of Haiti to Japan, to discuss his career trajectory to becoming…

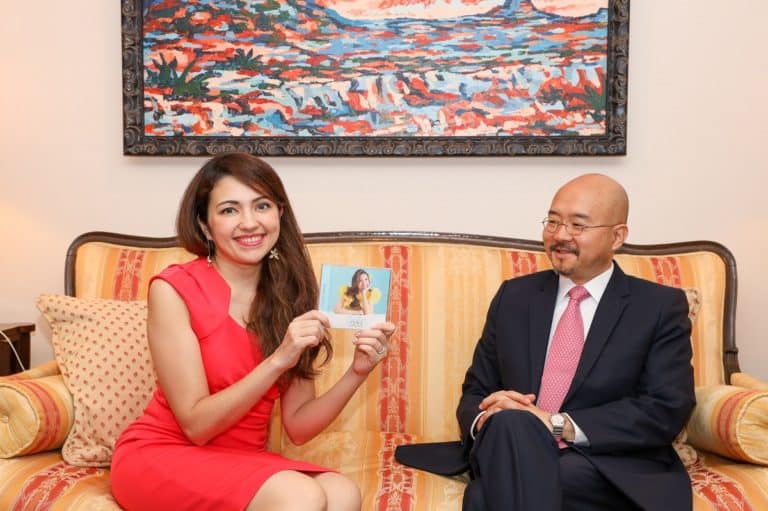

A concert was held by the Tunisian Ambassador to support young Japanese musicians at the Tunisian Ambassador’s Residence. Due to the COVID-19…

On December 11, 2021, in the main hall of the Embassy of the Republic of Angola in Japan, the Christmas lunch was…

The event, “A Bouquet of Cultural Performances,” was held at the Indian Embassy on November 20th to introduce Indian and Japanese culture….

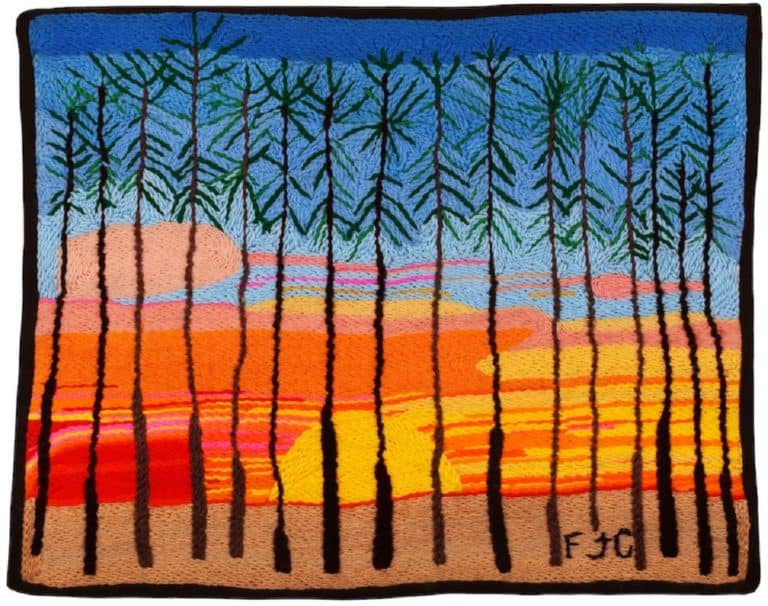

“My imagination is so many things”, an exhibition by five Canadian artists is being held at the Prince Takamado Gallery, the Canadian…

The Greek embroidery exhibition in Japan, organized by the Embassy of Greece in Japan and co-organized by the Japan-Greece Society, was held…

What did Daisetsu Suzuki want to say after running through the turbulent times before and after the war? In this era when…

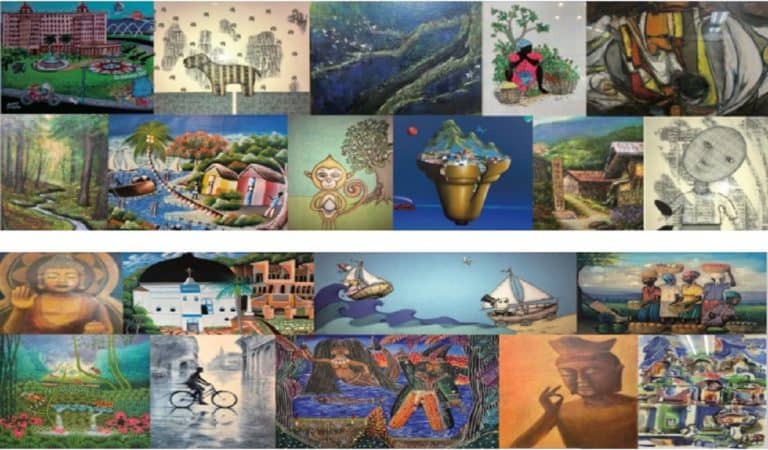

An exhibition of works by artists from GRULAC countries (Venezuela, Haiti, Cuba, Ecuador, Mexico, Jamaica, in no particular order) and Japanese “Art…

In the historic old town, the “Christmas market” with romantic illuminations sparkling and crowded with people buying gifts at huts and tent…

His Excellency Mr. Constantin Cakioussis and Mrs. Ioanna Charikleia Giannakarou, His Excellency Mr. Rui Orlando F.C. Silva Xavier and Mrs. Fatima Ferreira…

Ikebana International Fair will be held on Tuesday, December 14th at the Royal Park Hotel(Suitengu). Ikebana by Iemoto of 31 schools will…

We sat down with the Jamaican Ambassador to Japan, Her Excellency Shorna-Kay M. Richards, to talk about her mission in Japan and…

On December 1st, 1918, Iceland gained sovereignty from Denmark. This year marks the 103rd anniversary of Iceland’s independence and it was celebrated…

Haiti Republic of Japan Art & Coffee and Japanese Vessels “Utsuwa” The Republic of Haiti is an island country in the Caribbean…

The wives of the ambassadors of Ecuador, Hungary and Iceland visited the Yamatane Museum of Art with the Japanese painting teacher, Suiko…