Bill’s Partyline March 2013

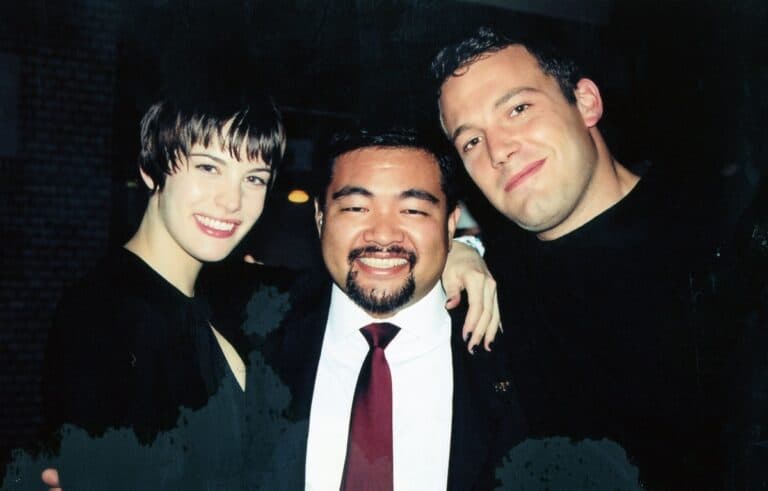

PEOPLE First, there was Ben Affleck. I spent considerable time with this great guy whenever he visited Tokyo. On one of his…

PEOPLE First, there was Ben Affleck. I spent considerable time with this great guy whenever he visited Tokyo. On one of his…

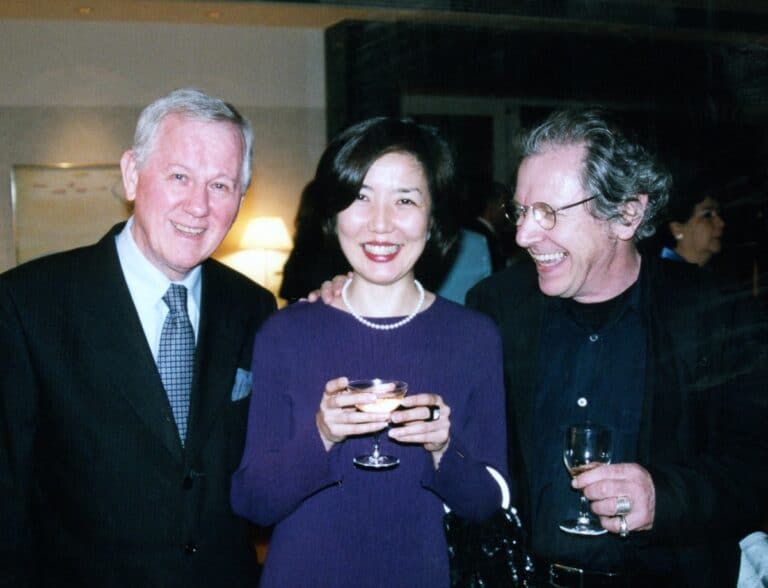

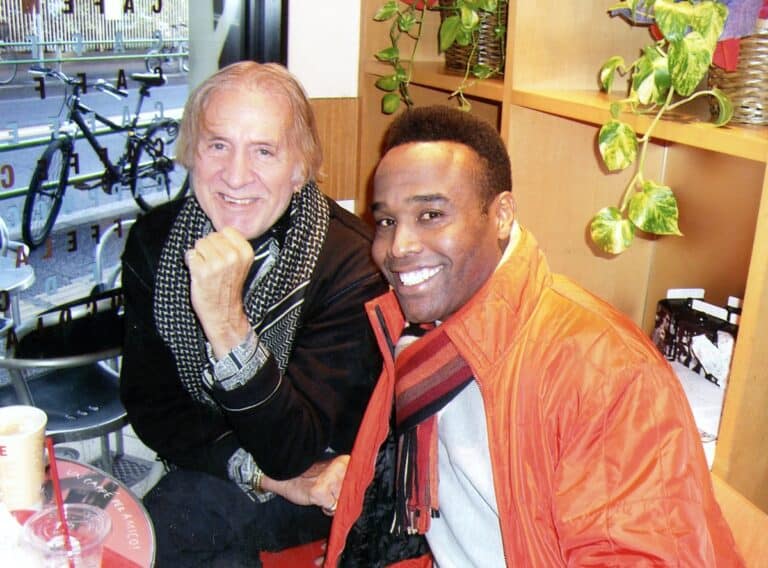

PEOPLE Catching up with old friends With so many things happening in Tokyo, breakfast meetings are the newest way to catch up…

PEOPLE Zac Efron here for Warner Brothers Young actor Zac Efron took time out of his busy schedule and flew to Tokyo…

PEOPLE Over Christmas I had a phone conversation with Princess Takamado, we talked a lot about the March 11 earthquake and tsunamis…

PEOPLE I’d like to say a big thank you to my friend Tom Yoda, chairman of Tokyo International Film Festival, his hardworking…

PEOPLE Philippe and Christine bid adieu The spacious and chic French residence in Hiroo was, as expected, wall-to-wall people for ambassador Philippe…

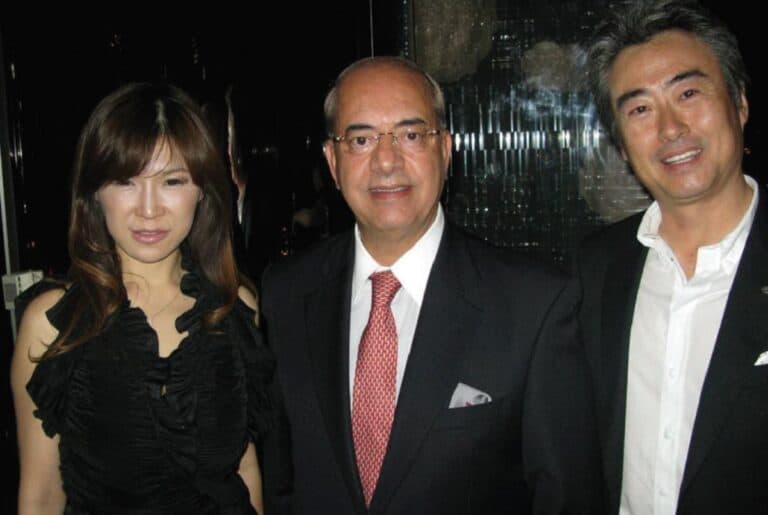

PEOPLE Miguel and Martha bid adios after seven years in Japan. Mexican ambassador, Miquel Ruiz Cabanas, his wife Martha and their two…

PEOPLE Merci to Societe Generale Private Banking’s president/CEO Christophe Billard and his executive staff, as well as Koichi and Daniele Yoshikoshi for…

PEOPLE I ran into Tokyoite Ilan Muir at his shop in the mall and he told me his sales have been good….

PEOPLE First off, congratulations to the superb top talent Steven Haynes on the recent publication of his new Book-DVD, “Walking Can Make Your…

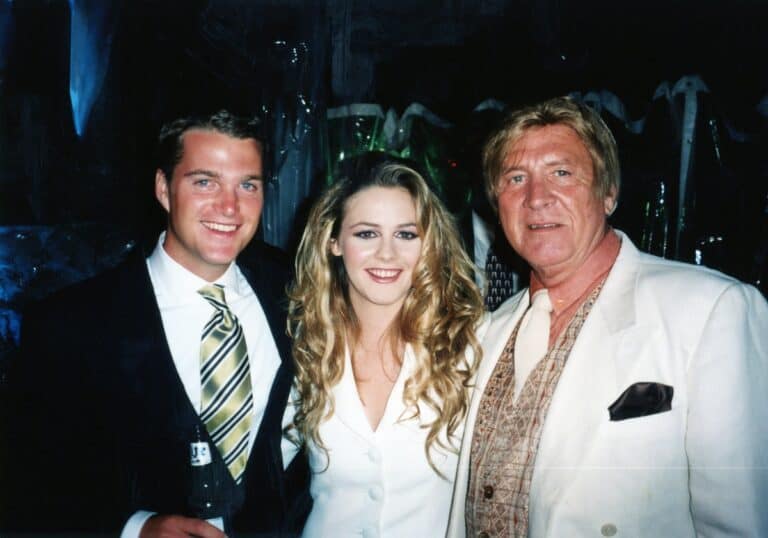

My sincerest thanks to Bill Ireton of Warner Brothers and his oldest son Matthew for the invitation to join them on a…

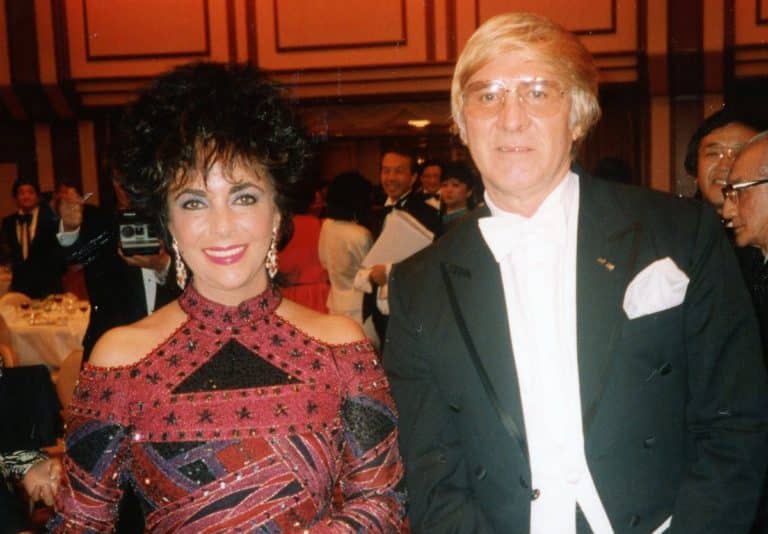

So long to one of the most beautiful and talented women in the world, Elizabeth Taylor who passed away recently. I got…

I have been knocking out this column for over 40 years—and believe me, I can’t remember ever having so much difficulty in…

PEOPLE Recently I had a rude awakening when I saw on BBC that actress Jane Russell has passed away. She was 89….

PEOPLE Former Boxing Champ Onizuka’s Art Exhibition in Roppongi Katsuya Onizuka former WBA super flyweight champion who created a boxing boom in…

PEOPLE One of many sayonara parties for Regina Doi. It’s never easy saying sayonara to longtime friends, and I really found it…

PEOPLE Happy to see that friends in showbiz promotion are doing well. Kyodo’s Al Arashida really gave the two days of full-house…

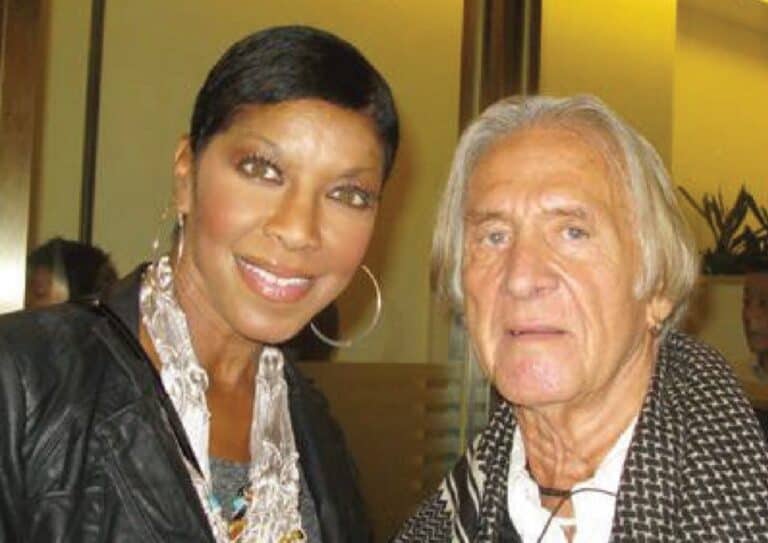

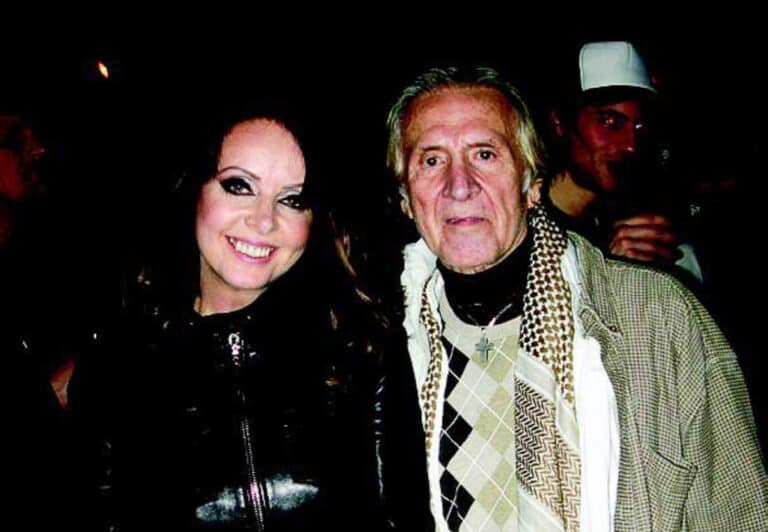

On the showbiz scene, friends at Kyodo Tokyo and Udo Artists International were super satisfied with the sold-out concerts for Sarah Brightman…

PEOPLE It’s always nice to have one of the world’s top actors, Leonardo DiCaprio back in town, and I always enjoy talking…

PEOPLE Another of Tokyo’s popular diplomatic couples will be leaving soon after four years in Japan. Indian Ambassador Hemant Singh and his…

PEOPLE Sex and the City 2 Premiere It was glamour galore at the Roppongi Hills Arena when limo after limo unloaded some…