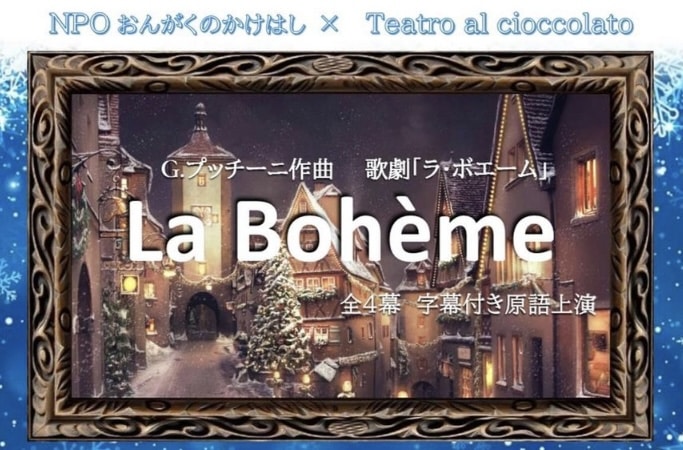

Enjoyable Opera Midsummer’s La Bohème ~Orchestra Knot & Teatro al Cioccolate Joint Concert

Opera Midsummer’s La Bohème ~Orchestra Knot & Teatro al Cioccolate Joint Concert

Opera Midsummer’s La Bohème ~Orchestra Knot & Teatro al Cioccolate Joint Concert

An innovative piano was introduced to Japan from Latvia, an art powerhouse known for producing famous musicians. The first landing is the…

Diplomatic relations between Mexico and Japan have reached an important milestone as both countries celebrate 135th anniversary of Diplomatic Relations. To mark…

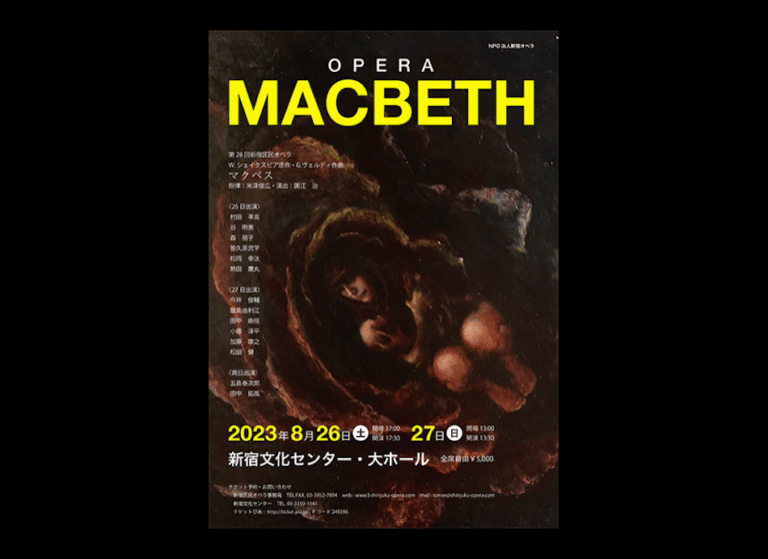

Opera Macbeth in Tokyo

It is still fresh in our memory that Hina Maeda, a Japanese music student, won the Grand Prix at the 16th Wieniawski…

A concert commemorating the 80th birthday of world-famous viola player Nobuko Imai will be held. Nobuko Imai is currently a member of…

This year marks the 135th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Japan and Mexico. A wonderful exhibition that symbolizes this…

One of the most popular overseas resorts for Japanese people is undoubtedly Bali. Garuda Indonesia has regular flights five times a week,…

“The Art Assembly”, which holds art fairs mainly in Asia, expanded into Japan, and “Tokyo Gendai”, which was held for the first…

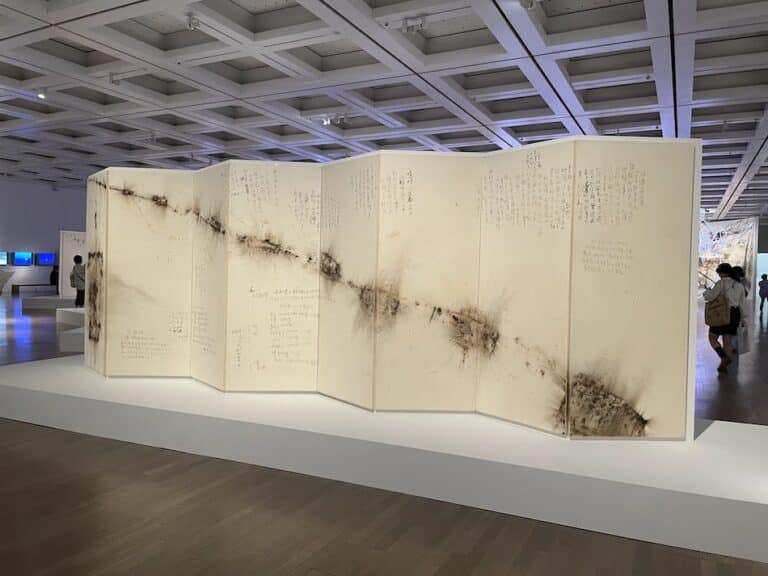

“Primeval Fireball marked a transformative change of my vision and thinking, and its lasting effects accompany me to this day.” Cai Guo-Qiang…

Väino Reinart, Ambassador of Estonia to Japan, who arrived in 2018, will finish his term in July 2023. The farewell reception held…

Many people say that contemporary art is difficult, or hard to understand, but it’s really fun when you actually see it. An…

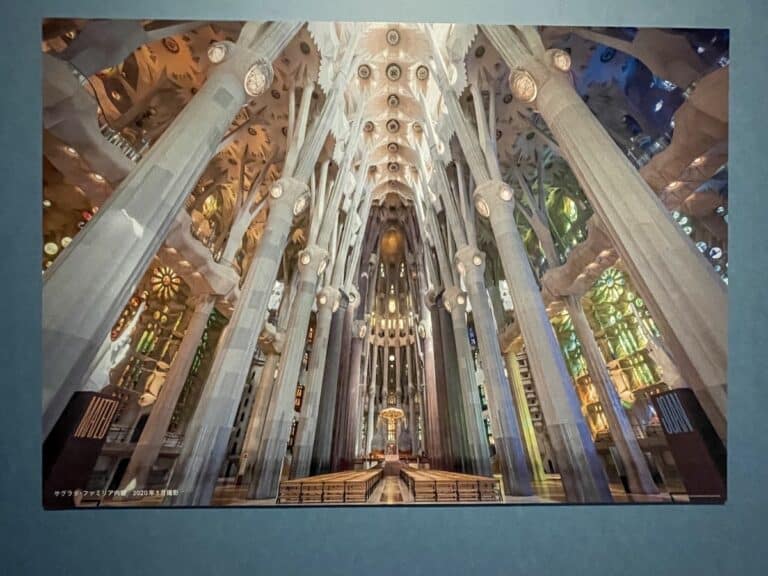

Antoni Gaudí (1852-1926), an architect born in Spain and who studied architecture in Barcelona, made his mark immediately after graduating from university….

Toward a New Japan-U.S. Relationship, Wish for Peace. On June 29, 2023, in Tokyo, U.S. Ambassador to Japan Rahm Emanuel and Hiroshima…

The Georgian embassy celebrated Georgia’s Independence Day on May 26 at Meiji Kinenkan in Japan. Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Georgia to…

On the occasion of Russia Day, the Charge d’Affaires a.i. of the Russian Federation in Japan, Mr. Gennadii Ovechko, invited guests of…

This year is particularly important for Sweden. Five hundred years ago, on June 6, 1523, Gustav I (Duke Gustav Vasa) was elected…

The popular “The Society of Wives of Arab Ambassadors in Japan (SWAAJ)” bazaar was held for the first time after seven years…

We are proud to announce that Hersey Shiga Global has been appointed the Formula 1 press agency for will.i.am (@iamwill), multi-platinum and…

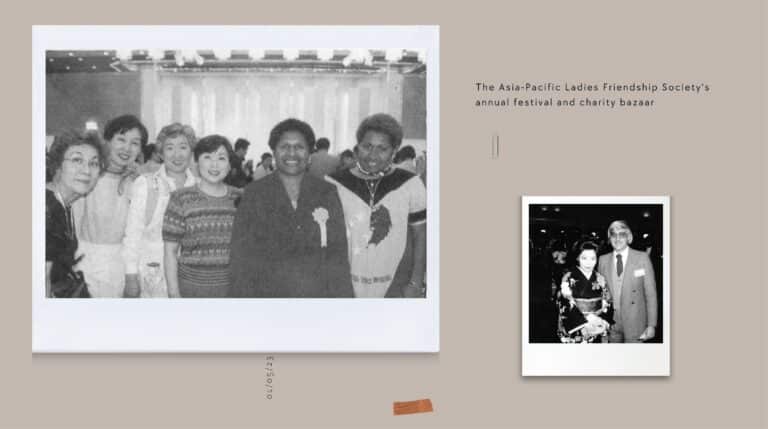

The Asia-Pacific Ladies Friendship Society Inc. “ALFS” was founded by Mrs. Mutsuko Miki in 1968 with the idea that it is important…

The National Museum of Modern Art, Tokyo (MOMAT), located in Chiyoda Ward, Tokyo, opened in 1952 as Japan’s first national art museum….