Estonian pop-up shop at Ikebukuro Seibu Department Store.

Lots of functional and beautiful designs! Estonian pop-up shop, currently being held at Ikebukuro Seibu Department Store. Do you know Estonia? Estonia…

Lots of functional and beautiful designs! Estonian pop-up shop, currently being held at Ikebukuro Seibu Department Store. Do you know Estonia? Estonia…

Friday, April 8th and Sunday, April 10th The Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Japan opened its doors to the…

Message from Jamaica, a country where women play an active role.International Women’s Day Celebration. “JAMAICAN WOMEN HOLDING UP MORE THAN HALF THE…

On the 14th of February, we had the honor to interview H. E. Mr. Teimuraz Lezhava, the Georgian ambassador to Japan. One…

A unique event at the Liszt Hungary Cultural Center, near Azabujuban Station in Tokyo, explores the charm of Hungary’s world-class Herend. The…

After a long time without any red carpet events in Tokyo, Eddie Redmayne and Jessica Williams kicked off the first big movie…

In our second episode of Luxury Hotels in Japan, we visited the sophisticated Shangri-La Tokyo. Shangri-La is a 5-star hotel located right…

Gorgeous sweets are available at Aman Tokyo for a limited time from April 25th to May 7th as a gift for Mother’s…

An interview with Mrs. Maria Amparo Barberis, the wife of the Ambassador of Ecuador to Japan, shares with us her Japanese paintings….

A pre-concert was held in support of diverse musicians on April 7th, at the Embassy of Mexico in Japan. Last year, the…

Earlier this year we officially launched our Luxury Hotel series on YouTube and the Hilton Tokyo graciously allowed us to visit their…

Exhibition: March 8th (Tuesday) to 15th, 2022 (Opening Ceremony: March 8th, 2022 Opening: 1330) Venue: Embassy of India VCC Gallery A joint…

Tunisia became independent on March 20th, 1956 and celebrated its 66th anniversary this year. Tunisia is known for being one of the…

Matcha sweets made with high-quality hand-picked matcha will be available at Shangri-La Tokyo for a limited time from May 1st. “Early summer…

The Embassy of the Republic of Chile held a wine-tasting event on Friday April 1st. Introducing guests to the organic Clos Santa…

AWAAJ, Association of Wives of African Ambassadors in Japan will hold a charity bazaar at the Embassy of the Republic of Angola…

Over the past few days, heavy rain has poured down on Tokyo. Yesterday, the sun finally came out from hiding. The Indonesian…

The ethical and sustainable jewelry brand “HASUNA” is now available at Shangri-La Tokyo Chi Spa. In addition to the collaboration collection “Chakra…

On March 5th, ambassadors, ministers, cultural attachés and wives from eight embassies in Japan visited the Tokyo Fuji Art Museum in Hachioji….

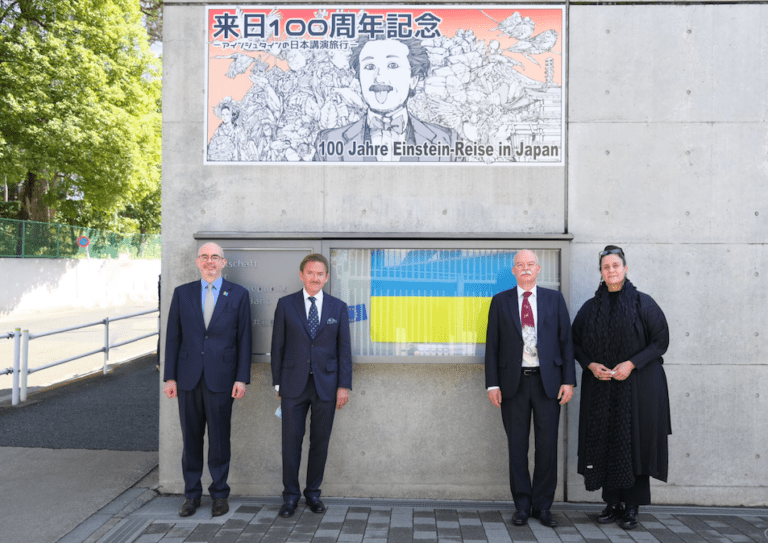

This year marks the centennial of Albert Einstein’s visit to Japan in 1922, when NYK’s Kitano Maru, on which Albert Einstein was…

![[INTERVIEW] with the Ambassador of Croatia H.E. Dražen Hrastić](https://hersey.jp/wp-content/uploads/2022/03/037A6548-Copy-768x486.jpg)

Croatian Ambassador to Japan talks about Croatia, a beautiful and elegant country. Croatia has long been an attractive tourism hotspot with millions…