News

Baz Luhrmann back in Japan with Elvis star Austin Butler

Baz Luhrmann’s “Elvis” celebrated in a “pink”, glitzy red-carpet event in Japan. Luhrmann is back in Japan and with him “Elvis” starring…

マルタ大使に聞く新たな展望

新大使館開設:新任マルタ大使、マルタの魅力と日本との歴史を語る マルタ共和国のアンドレ・スピテリ駐日大使は、マルタと日本の関係の構築と強化に長い間情熱を注いできている。このインタビューでは、2020年にスピテリ大使がマルタの初代駐日大使に就任した経緯についてお聞きした。マルタは、安全とセキュリティ、技術産業の繁栄、規制環境の実現という点にも注目が集まっているが、大使はこの独自性についても語っている。また、日本とマルタの間の二国間関係を最適化するための重点分野についてもコメントしている。 スピテリ大使は、2002年に関西外国語大学の交換留学生として初来日した。2005年にマルタ大学を卒業後、日本の文部科学省奨学金を得て、京都の立命館大学に学び、2010年には国際関係修士号を取得している。その後、マルタ外務省入省し、2017年でマルタが欧州連合理事会議長国となった際は、外務省側で議長国としての全般的な調整に従事した経験も持つ。 またマルタ-日本協会の委員会の設立に大きな役割を果たしており、マルタから日本とのビジネスリンクを作成する手段として、2017年9月のマルタ-日本商工会議所の設立も支援している。 アンドレ・スピテリ大使は、2020年9月に初代マルタ駐在大使に就任。駐日マルタ大使館が置かれていなかった2014年からすでに非駐在大使を務め、両国の関係拡大に貢献し続けている。 スピテリ大使は日本の文学知識にとても興味を持っており、言語研究、その他の日本の文化的および経済的傾向にも興味を持って研究にいとまがない。 Q:来日を決め、最初の日本の駐在大使となられました。 ご家族の背景などからは、日本への特別な親和性はおありだったのでしょうか。 まさに運命的でした。 私が生まれる4年前に亡くなった祖父ですが、祖父はマルタの港で働いていました。 祖父は日本の船が出港するのを見て、自分の妻、つまり私の祖母に、「本当に日本に行きたい」と言っていたそうです。それを聞いた祖母は、祖父に「狂ったの?」と聞き返したそうです。祖父母がそんなやりとりをしたのは、東京オリンピックと大阪博覧会が開催された当時ですので、おそらく60年代か70年代のことでした。 その二人の孫が何度も日本を訪れたことは、運命といえるのではないかと思います。 Q:初めて日本にいらしたときは、当時、日本において、より大変な仕事をすることになる為と思っていらっしゃったのでしょうか。 それはとても興味深い質問ですね。私は20年前に学生として日本に来ました。まだマルタ大学の2年生で、交換留学として2002年に日本の大学に行く機会を得ました。マルタはその2年後にEUに加盟しました。 関西外国語大学で9ヶ月間過ごしましたが、世界中の人と出会うことができました。そのことでもとても驚きました。アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、オーストラリア、アジアなど世界中から来た人々でした。そうした国々はすべて日本に大使館を持っていました。私はそうした友人の何人かと話し、もし何かが私に起こったら、どこに行けばいいのかと尋ねたことがありました。 何をしたらいいのか?誰と話したらいいの?と。(日本にまだ駐日マルタ大使館はありませんでしたので)当時は北京のマルタ大使が日本も管轄しておりましたので、最寄りのマルタ大使館は北京であり、ちょっと不便だと感じました。 2013年、新政権は日本と韓国で初めて非居住者大使を任命することを決定しました。当時私はマルタにいましたが、この重要な決定の妥当性を理解しました。私を信じてくださった方々のためにも、その方々への敬意を表して、マルタと日本の関係を強化するためにも最善を尽くしたいと思いました。 Q:2020年2月、新型コロナウィルスの感染拡大が日本を襲ったばかりの、非常に困難な状況において、ミッションを開始なさったとお聞きしておりますが、最初の数か月はどのように管理なさっていらしたのでしょうか? 2019年10月、マルタ共和国大統領が天皇陛下の即位礼正殿の儀のために来日しましたので、私もミッションを得て日本に滞在いたしました。その時には、大使館の場所を探すために滞在期間を少し延長いたしました。その間に東京の中心部に行きました。しかし、その後に新型コロナウィルスが日本を襲い、日本は国境を閉鎖し、旅行制限によって渡航禁止となりました。 最初に一時的な大使館のスペースを開くことに同意したので、大使館開設準備として使用できる小さなスペースを見つけました。 私は2020年9月にたった一人で来日しました。新型コロナウィルス感染拡大のため、検疫に2週間を費やし、その後2020年9月28日に大使館を開設しました。 大使館を開くことは、企業をゼロから立ち上げることのようでした。まさにゼロから設立することを段階的に構築していかなければなりませんでした。もちろん、外国に大使館を開く経験は私にはありませんでしたので、とても大変でした。…

Interview with the Ambassador of Malta to Japan H.E. André Spiteri

H.E. Mr. André Spiteri, the first resident ambassador of the Republic of Malta to Japan, has long been passionate about building and…

東京エディション虎ノ門『Gold Bar at EDITION』が待望のオープン!

東京エディション虎ノ門『Gold Bar at EDITION』が待望のオープン!「カクテル黄金時代」のアメリカをイメージ 日本の最高級食材を使った季節のメニューにも注目! 2022年4月、東京エディション虎ノ門は、禁酒法時代以前のアメリカのクラシックカクテル黄金期にインスパイアされた、インティメートで魅力溢れるカクテルバー「Gold Bar at EDITION(ゴールド バー アット エディション)」をオープンした。 「Gold Bar at EDITION」は、斬新なカクテルに加え、進化し続ける小皿料理、豊富なセレクシンのウイスキーとローカルジンを用意し、ホテルの宿泊者のみならず、ビジターの方々にも洗練された空間を提供する。 1860年代から禁酒法時代まで続いた「カクテルの黄金時代 」は、ミクソロジーに最高の発明をもたらし、 マティーニ、ダイキリ、マンハッタンは全てこの時代に誕生した。 87名着席可能な「Gold Bar at…

Gold Bar at EDITION – The “Golden Age of Cocktails” meets the finest Japanese ingredients

On April 30th, EDITION Tokyo opened its new bar in Toranomon. Nestled next to the hotel entrance on the ground floor, Gold…

『かこさとし展 子どもたちに伝えたかったこと』

2022 年 7 月 16 日(土)~9 月 4 日(日) ※休館日:7 月 26 日(火) Bunkamura ザ・ミュージアム:〒150-8507 東京都渋谷区道玄坂 2-24-1 B1F 絵本作家かこさとしは、「だるまちゃん」シリーズ、『からすのパンやさん』をはじめ、『どろぼうがっこう』、『おたまじゃくしの 101 ちゃん』など、楽しさの中に学びや創造、斬新さが秘められ、大人をも夢中にさせる絵本を数多く世に生み出してきた。2018 年に…

[EVENT] Satoshi Kako Exhibition

Picture book writer Satoshi Kako has produced many picture books such as “Daruma-chan” series, “Karasu no Panya-san – Bakery by Crows”, “Dorobougakko- Robber’s…

夏休みに行きたい美術展(1)

ムーミンコミックス展開催駐日フィンランド大使館所蔵 貴重な作品、フィギュアも同時に展示公開東京富士美術館 〒192-0016 東京都八王子市谷野町492-1TEL: 042-691-4511FAX: 042-691-4623 https://www.fujibi.or.jp/ 東京富士美術館(館長 五木田聡)では6月18日からムーミン童話の原作者トーベ・ヤンソンによるムーミンコミックス展を開催している。初日、午前中に行われた開会式には、地元の小学生を招待し、子どもたちも交えたほほえましいテープカットも行われた。 世界中で人気のムーミンコミックスは1947年にスタート。1954年イギリスの「イブニング・ニューズ」紙で連載がトーべ・ヤンソンによって開始され、後に弟ラルスの協力を得て20年以上、掲載された。 トーべ・ヤンソンが生み出した世界的なキャラクター、ムーミンはこのコミックスによって世界に知られるようになったといっても過言ではない。しかし、このコミックスを続けるためには弟、ラルスの大きな貢献があった。ラルスは考えに行き詰まった姉トーべを助け、スウェーデン語を英語に翻訳していく。トーべはラルスを信頼し、難しいムーミンの描き方を詳細に指導する。最終的にはラルスがこのムーミンコミックスの著者となったが、この事実は意外に知られていない。 この展覧会では、日本語未翻訳となっているストーリーやコミックスだけに登場する個性的なキャラクターの設定画やスケッチ、原画など日本初公開となる280余点を紹介している。数多くの原画からは、画面の取り方などの工夫、キャラクターの表情、歴史、神話に基づいたストーリー作成など、作者の意図と苦労さえも読み取れる。内容は時にシニカルであり、今も色あせてはいない。「かわいいキャラクター」の展覧会ではなく、むしろ、大人が楽しめる展覧会だ。 このムーミンコミックス展最後をかざる東京富士美術館での開催には、特別に駐日フィンランド大使館から貴重なムーミンに関する版画4点、フィギュア3点が貸し出された。 特別展示されている4枚のムーミンイラスト(複製)は、タンペレ美術館ムーミン谷美術館(現在のムーミン美術館)から贈られ、日本にある大使公邸に飾られていた。現在のオルパナ駐日フィンランド大使もこの作品を愛し、手元に置いていたと聞く。ミイ、スナフキン、ムーミンママのフィギュアは、長く日本の大使館に飾られていたものだ。特にアラビア社が作成したムーミンママのフィギュアは、制作年代が古く、現在はなかなか見ることができない。その愛らしい姿を是非とも見ていただきたい。

Art Exhibition for Summer Vacation (1)

Moomin Comics Exhibition Held at the Tokyo Fuji Museum. Valuable works and figures from the Embassy of Finland in Japan will be…

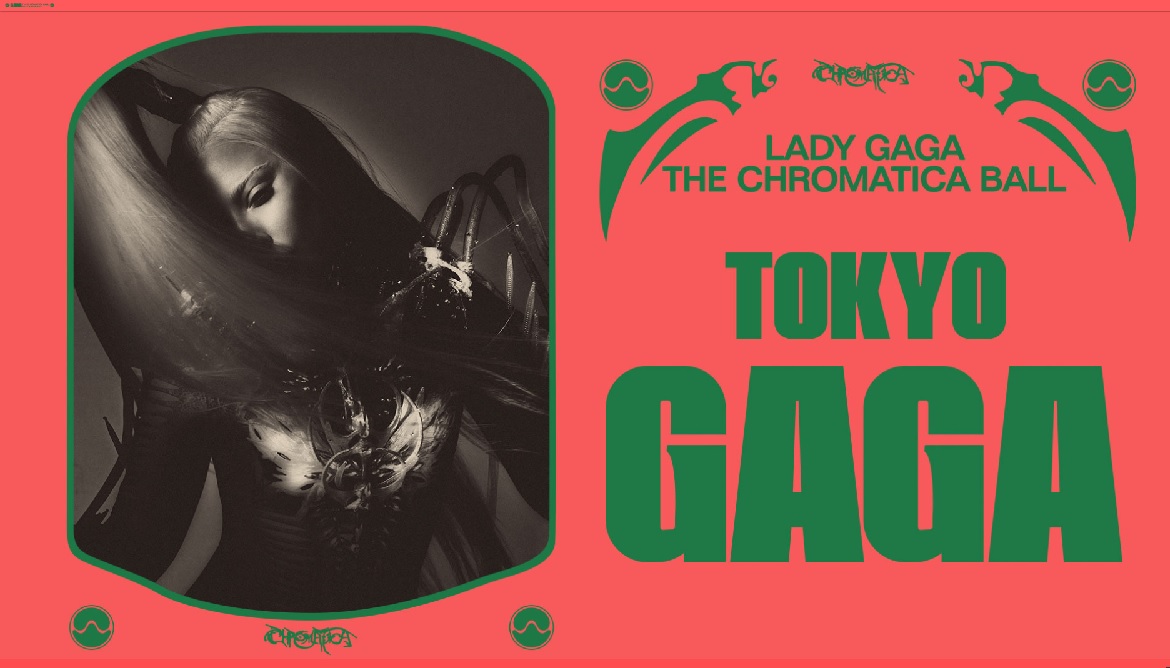

Lady Gaga in Japan this September 2022: A Thrilling Experience

Lady Gaga is a big name in the music industry. She is also an actress and a songwriter. On April 14th, 2022, …