Bill’s Partyline March 6th, 2009

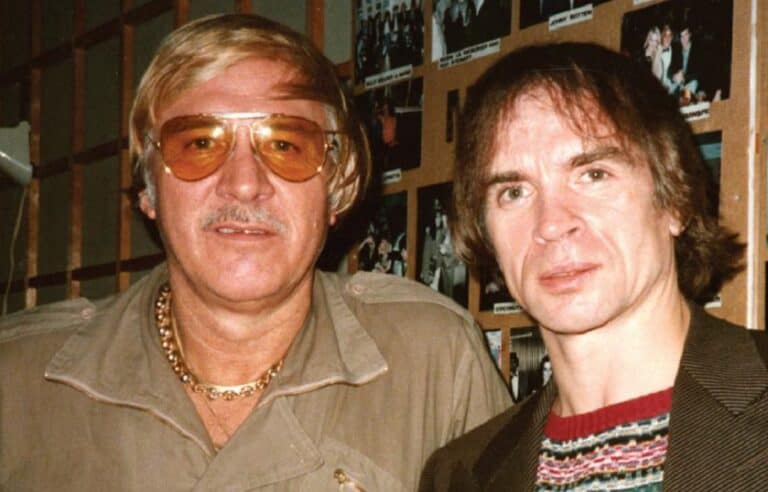

PEOPLE I met many people last month. First, there was Guy Laliberte, the founding president of the now world-famous Cirque du Soleil….

PEOPLE I met many people last month. First, there was Guy Laliberte, the founding president of the now world-famous Cirque du Soleil….

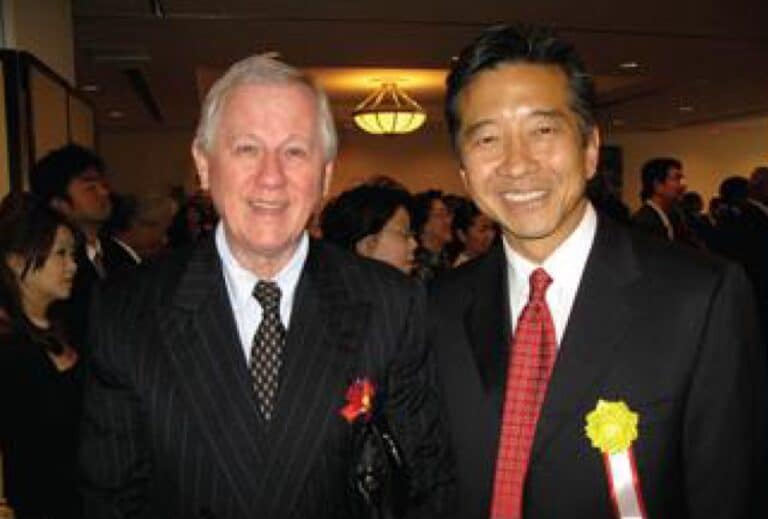

PEOPLE I’ve had the privilege of knowing Yasuyuki Nambu for many years and the super-successful business tycoon really hasn’t changed much at…

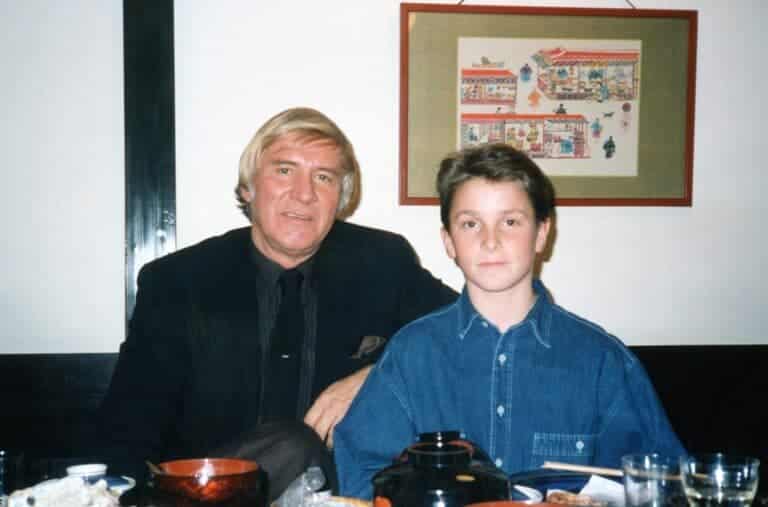

PEOPLE Writing Partyline over the years (many!) has given me the opportunity to get to know a lot of truly special people….

I really enjoyed meeting and spending time with British actress Jacqueline Bisset during several of her visits here. Jacqueline was born in…

PEOPLE I first met one of the world’s top ballet dancers, the legendary Rudolf Nureyev, when he was here in the seventies…

PEOPLE Superstar Christian Bale was back in town again for Warner Brothers and kept very busy promoting the record-breaking new Batman film,…

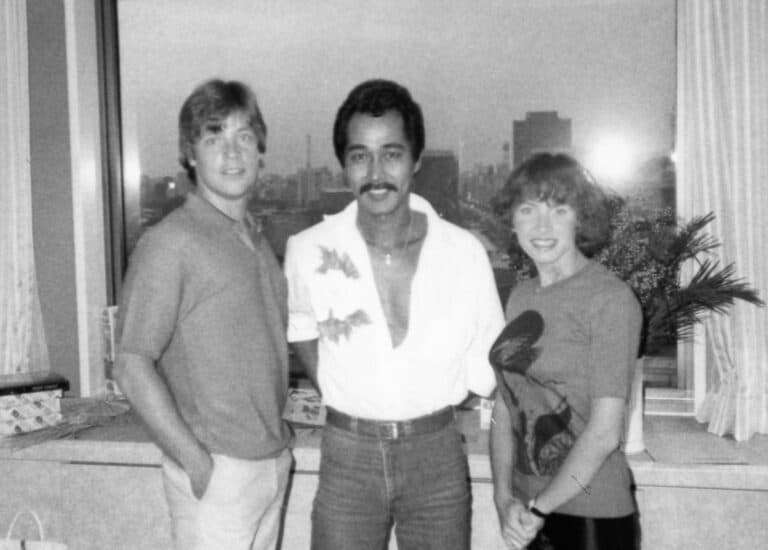

PEOPLE I first got to know Mark in the late seventies when he came here as Luke Skywalker to promote the first…

PEOPLE Congratulations To construction and development tycoon Minoru Mori, who celebrated his birthday on July 14th. I saw Minoru and his wife…

PEOPLE Stallone is in his sixties and the man, who was one of the biggest stars in the world in the 80s…

PEOPLE Jack is Back! I’m taking about superstar Jack Nicholson who was here for Warner Brothers to promote his box office hit…

PEOPLE Oscar-winner Javier Barden made a quick trip to promote the film No Country for Old Men for Paramount. Javier won his…

PEOPLE As most of you know the multi-talented Hilary Duff was in Japan to do a series of commercials for Softbank’s Disney…

PEOPLE Gaga Communcations Tom Yoda has taken over as director of the Tokyo International Film Festival (TIFF), which is scheduled for October…

PEOPLE Sweeney Todd director and long-time friend Tim Burton, producer Richard Zanuck and superstar Johnny Depp were here for the promotion. Tim’s…

PEOPLE Nicky and Paris Hilton were in town for Kazumasa Terada, president of Samantha Thavasa Bag Company. I had met Paris before,…

PEOPLE It’s been a while since actor Matt Damon shared the nest Original Screenplay Oscar with his long-time buddy Ben Affleck for…

PEOPLE Catherine Zeta-Jones is not only gorgeous and super chic, she’s smart, outgoing and really knows how to promote herself and her…

PEOPLE With his movie star looks and super personality Ben Affleck could have just about any girl he wanted. He chose his…

PEOPLE Happy to say success has not spoiled Daniel Radcliffe, the young star of the Harry Potter series. He was here recently…

PEOPLE Twentieth Century Fox brought in veteran actor Bruce Willis as well as his young co-stars Justin Long who plays a hacker,…

PEOPLE It’s the summer holidays and the movie scene has been super busy. Warner Brothers did a monumental premiere for 300 in…